O “branco” acha que conquistado o prestígio social, o negro livra-se do “preconceito de cor”. O negro, ao contrário, diz que aí sim é que vê seu caminho bloqueado pelo “preconceito de cor”.

Numa sociedade em que o “preconceito de cor” se manifesta de modo assistemático, dissimulado e confluente (...) remar contra a maré era uma tarefa ingrata, difícil e incerta. Antes de convencer o branco, o “negro” tinha que convencer a si próprio e de vencer as resistências aninhadas no meio negro.

Onde os interesses e os liames das classes sociais poderiam unir as pessoas ou os grupos de pessoas fora e acima das diferenças de “raça”, [estas] dividem e opõem, condenando o “negro” a um ostracismo invisível e destruindo, pela base, a consolidação da ordem social competitiva como “democracia racial”.

Os trechos acima estão no livro “A integração do negro na sociedade de classes” do sociólogo Florestan Fernandes, cujo centenário de nascimento foi comemorado em 22/07/2020.

Mas comemorado apenas por aqueles que lutam contra o racismo e todas as outras formas de exploração e opressão de nossa sociedade, às quais Florestan combateu corajosamente na academia e fora dela.

“A integração do negro...” foi publicada pela primeira vez em 1965, tornando-se elemento fundamental para o desmonte da ideologia racial da classe dominante brasileira.

Em tempos em que a organização social deixa aflorar seus piores instintos discriminatórios e violentos, revisitar Florestan é sempre necessário. Mas ler ou reler “A integração do negro...” é obrigatório.

Clique aqui e acesse um texto comentando o livro, esperando que sirva de convite para ler ou reler a obra original.

Blog de Sérgio Domingues, com comentários curtos sobre assuntos diversos, procurando sempre ajudar no combate à exploração e opressão.

25 de julho de 2020

23 de julho de 2020

Contra o racismo, a luta acima da esperança

Abaixo, mais trechos do livro “Entre o mundo e eu”, do escritor afro-americano Ta-Nehisi Coates. A obra é um duro, comovente, mas belo relato autobiográfico escrito para seu filho de 15 anos.

Às vezes nos deparamos com uma situação bem ruim. Mas quer se lute, quer se corra, devemos fazer isso juntos, porque essa é a parte que está sob nosso controle. O que nunca devemos fazer é entregar voluntariamente nossos corpos ou os corpos dos nossos amigos. Esta é a sabedoria: (...). Essa sabedoria não é exclusiva do nosso povo, mas acho que tem um sentido especial para aqueles de nós que nasceram de um estupro em massa, cujos antepassados foram levados à força, distribuídos como apólices e ações. Eduquei você para respeitar todo ser humano, e você deve estender o mesmo respeito ao passado. A escravidão não é uma indefinível massa de carne. É uma mulher escravizada particular e específica, com uma mente tão ativa quanto a sua, com sentimentos tão vastos quanto os seus.

(...)

Talvez nossas conquistas nem sejam a verdadeira questão. Talvez tudo que tenhamos seja a luta, porque o deus da história é ateu, e nada que diga respeito ao seu mundo, à história, deveria necessariamente ser como é. Assim, você deve acordar toda manhã sabendo que nenhuma promessa é isenta de ser quebrada, e menos ainda a promessa de simplesmente acordar. Isso não é desespero. Essas são as preferências do próprio universo: verbos acima de substantivos, ações acima de estados, luta acima da esperança.

Desnecessário dizer que se trata de um livro cuja leitura é obrigatória.

Leia também: A pedagogia racista da brutalidade contra crianças

22 de julho de 2020

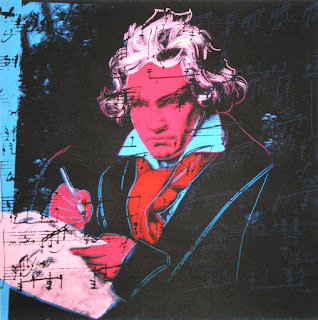

250 anos de Beethoven, o revolucionário

Em 1812, Johann Goethe passeava ao lado de Beethoven pelos jardins da cidade de Teplitz, no antigo império prussiano. De repente, os dois se depararam com a família imperial. Imediatamente, Goethe inclinou-se prestando reverência aos nobres. Mas seu acompanhante continuou a caminhar, sem manifestar qualquer sinal de respeito diante do grupo.

No ano em que se completam 250 anos de seu nascimento, o episódio acima mostra as profundas convicções revolucionárias desse gênio da música universal.

Muitas das obras de Beethoven foram inspiradas pela Revolução Francesa. A Terceira Sinfonia, por exemplo, seria dedicada a Napoleão. Mas quando este se autoproclamou imperador, Beethoven retirou a dedicatória e a batizou de “Heroica” em homenagem à revolução cujos valores republicanos Bonaparte estava traindo.

São muito famosas as quatro notas que abrem a Quinta Sinfonia: Tã, tã, tã, tãããã. As três notas curtas seguidas de uma longa representam o destino batendo à porta da humanidade. Mas as notas que encerram a obra espelham e negam aquelas iniciais. São três sons longos e um curto que citam o refrão de um hino popular revolucionário de 1789 em homenagem à Liberdade.

Ou seja, para Beethoven a Revolução Francesa representava o momento em que o povo conquista liberdade suficiente para assumir o controle de seu próprio destino. Da mesma maneira, Beethoven foi um dos primeiros músicos a assumir o controle sobre sua obra, recusando-se a escravizá-la ao gosto conservador da aristocracia.

Este é o Beethoven a ser lembrado. Um digno representante daquilo de que a humanidade é capaz quando se rebela contra seus opressores. Sua obra é uma ode à alegria de ser livre.

Leia também:

O Mozart brasileiro era negro

A música clássica brasileira já foi negra

Mais talentos negros da música clássica

No ano em que se completam 250 anos de seu nascimento, o episódio acima mostra as profundas convicções revolucionárias desse gênio da música universal.

Muitas das obras de Beethoven foram inspiradas pela Revolução Francesa. A Terceira Sinfonia, por exemplo, seria dedicada a Napoleão. Mas quando este se autoproclamou imperador, Beethoven retirou a dedicatória e a batizou de “Heroica” em homenagem à revolução cujos valores republicanos Bonaparte estava traindo.

São muito famosas as quatro notas que abrem a Quinta Sinfonia: Tã, tã, tã, tãããã. As três notas curtas seguidas de uma longa representam o destino batendo à porta da humanidade. Mas as notas que encerram a obra espelham e negam aquelas iniciais. São três sons longos e um curto que citam o refrão de um hino popular revolucionário de 1789 em homenagem à Liberdade.

Ou seja, para Beethoven a Revolução Francesa representava o momento em que o povo conquista liberdade suficiente para assumir o controle de seu próprio destino. Da mesma maneira, Beethoven foi um dos primeiros músicos a assumir o controle sobre sua obra, recusando-se a escravizá-la ao gosto conservador da aristocracia.

Este é o Beethoven a ser lembrado. Um digno representante daquilo de que a humanidade é capaz quando se rebela contra seus opressores. Sua obra é uma ode à alegria de ser livre.

Leia também:

O Mozart brasileiro era negro

A música clássica brasileira já foi negra

Mais talentos negros da música clássica

21 de julho de 2020

Sobre a convivência virtual e a brutalidade policial

Nove segundos: a isso ficou reduzida nossa capacidade de atenção. É o que sugere a tese desenvolvida por Bruno Patino em seu novo ensaio, La Civilisation du Poisson Rouge (“A Civilização do Peixe Vermelho”, inédito no Brasil), em que adverte para os perigos desse alarmante déficit de concentração, praga da sociedade moderna provocada pelos gigantes da Internet com sua perpétua difusão de links, imagens, likes, retuítes e outros estímulos para nosso sistema nervoso.

O trecho acima é de uma reportagem publicada pelo El País, em 20/07/2020.

O face a face implica a presença física das faces, e não das costas ou dos ombros, como em uma multidão cujas possibilidades de estabelecer e de manter contato são tão numerosas que é difícil identificá-las.

Já as palavras acima são de Joëlle Zask, em artigo cujo título diz tudo: “A comunicação virtual: o novo ópio do povo?”

Filósofa da Universidade de Aix-Marselha, na França, Joëlle considera que “fundar um projeto de sociedade baseado em relações virtuais por intermédio da internet é destruir a sociedade”.

Se pensarmos no que afirmam os dois estudiosos acima, é possível esperar que a pandemia aprofunde ainda mais o processo de extrema desorganização da resistência social que já estava em curso.

Afinal, se há uma coisa que escapa dessa lógica é o peso radicalmente concreto da repressão policial sobre os setores sociais dominados. Cada vez que tentaram se rebelar jamais lhes foi permitido esquecer que seus corpos doem e sangram sob o efeito de cassetetes e balas. Assim como sempre foram obrigados a concentrar toda a sua atenção na defesa de sua integridade física.

Leia também: Quando sete minutos são uma eternidade

20 de julho de 2020

A pedagogia racista da brutalidade contra crianças

Circulou recentemente pela internete um vídeo em que o recém-nomeado Ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendia castigos físicos como recurso pedagógico para crianças.

Infelizmente, não há nada de incoerente na fala dele. O sistema de dominação sempre impôs o castigo físico ao cotidiano das crianças de amplas parcelas da população.

Principalmente, quando o racismo torna a violência o mais desesperado recurso dos pais para defender seus filhos de uma brutalidade ainda maior que a sua. Vejamos um triste depoimento:

Estas palavras são do escritor afro-americano Ta-Nehisi Coates. Estão no livro “Entre o mundo e eu”, relato autobiográfico escrito para seu filho de 15 anos.

O pai do autor era um funcionário da Universidade de Howard, em Baltimore, Maryland. Não um trabalhador rural vivendo em algum canto do território estadunidense dominado pelos encapuzados da Klu-Klux-Klan.

O que o levava a fazer isso era o medo. O medo de perder seu filho “para as ruas, para a prisão, para as drogas, para as armas”.

“Ou eu bato nele, ou bate a polícia”. Trágico ver como uma simples frase pode resumir toda a crueldade causada pelo racismo.

Leia também: Em meio às trevas, manter os olhos voltados para a luz

Infelizmente, não há nada de incoerente na fala dele. O sistema de dominação sempre impôs o castigo físico ao cotidiano das crianças de amplas parcelas da população.

Principalmente, quando o racismo torna a violência o mais desesperado recurso dos pais para defender seus filhos de uma brutalidade ainda maior que a sua. Vejamos um triste depoimento:

Quando eu tinha seis anos, mamãe e papai me levaram a um parque local. Escapei à vigilância deles e achei um playground. Seus avós passaram ansiosos minutos me procurando. Quando me encontraram, papai fez o que cada pai que conheço teria feito — levou a mão ao cinto. Lembro-me de ter ficado olhando para ele numa espécie de atordoamento, aterrorizado, naquela meia distância entre castigo e agressão. Depois, ouvi a voz de papai: “Ou eu bato nele, ou bate a polícia”.

Estas palavras são do escritor afro-americano Ta-Nehisi Coates. Estão no livro “Entre o mundo e eu”, relato autobiográfico escrito para seu filho de 15 anos.

O pai do autor era um funcionário da Universidade de Howard, em Baltimore, Maryland. Não um trabalhador rural vivendo em algum canto do território estadunidense dominado pelos encapuzados da Klu-Klux-Klan.

O que o levava a fazer isso era o medo. O medo de perder seu filho “para as ruas, para a prisão, para as drogas, para as armas”.

“Ou eu bato nele, ou bate a polícia”. Trágico ver como uma simples frase pode resumir toda a crueldade causada pelo racismo.

Leia também: Em meio às trevas, manter os olhos voltados para a luz

18 de julho de 2020

Em meio às trevas, manter os olhos voltados para a luz

Quem é oprimido precisa saber mais, suas vidas dependem disso. É o paradoxo do poder. As mulheres conhecem o mundo dos homens de um jeito que homens nunca precisam aprender sobre o mundo das mulheres. O escravizador não precisa viver no mundo do escravizado. E o escravizado, por estar muito mais perto do perigo e da morte, precisa saber certas verdades sobre o mundo.

As palavras acima são do escritor estadunidense Ta-Nehisi Coates, que acaba de lançar “A Dança na Água” no Brasil. Ele também escreveu “Entre o Mundo e Eu”, considerado uma obra-prima por sua conterrânea e Nobel de literatura, Toni Morrison.

O depoimento faz pensar no que dizia o filósofo George F. Hegel sobre a dialética entre senhor e escravo. Segundo ele, nessa relação nenhum dos dois se realiza como ser humano. Se o escravo é prisioneiro, a liberdade do senhor está limitada pela necessidade de manter vigilância constante.

Mas o único que pode romper essa relação é o escravo. Ele está voltado para a luz. O senhor, para a escuridão. Em sua luta, o escravo necessita usar toda a criatividade de que o ser humano é capaz. Ao senhor resta a função estéril da dominação.

Portanto, se há alguma possibilidade de sairmos da escuridão, ela está sempre ao lado dos dominados, jamais dos déspotas.

Por outro lado, há sempre o risco de que de tanto olhar para seu opressor, o oprimido não apenas incorpore sua lógica, como torne-se seu mais encarniçado defensor. É assim que o fascismo funciona e é isso o que estamos vivendo agora.

Ainda assim, permaneceremos voltados para a luz.

Leia também: A música negra olha para a luz

As palavras acima são do escritor estadunidense Ta-Nehisi Coates, que acaba de lançar “A Dança na Água” no Brasil. Ele também escreveu “Entre o Mundo e Eu”, considerado uma obra-prima por sua conterrânea e Nobel de literatura, Toni Morrison.

O depoimento faz pensar no que dizia o filósofo George F. Hegel sobre a dialética entre senhor e escravo. Segundo ele, nessa relação nenhum dos dois se realiza como ser humano. Se o escravo é prisioneiro, a liberdade do senhor está limitada pela necessidade de manter vigilância constante.

Mas o único que pode romper essa relação é o escravo. Ele está voltado para a luz. O senhor, para a escuridão. Em sua luta, o escravo necessita usar toda a criatividade de que o ser humano é capaz. Ao senhor resta a função estéril da dominação.

Portanto, se há alguma possibilidade de sairmos da escuridão, ela está sempre ao lado dos dominados, jamais dos déspotas.

Por outro lado, há sempre o risco de que de tanto olhar para seu opressor, o oprimido não apenas incorpore sua lógica, como torne-se seu mais encarniçado defensor. É assim que o fascismo funciona e é isso o que estamos vivendo agora.

Ainda assim, permaneceremos voltados para a luz.

Leia também: A música negra olha para a luz

Uma hipótese lunática, mas realista

A historiadora e combativa militante socialista Virginia Fontes costuma afirmar que crises capitalistas e crises do capital são coisas diferentes. As primeiras são parte integrante do sistema de produção. As segundas são aquelas que abalam o domínio do capital.

Exemplos de crises capitalistas seriam as sucessivas crises econômicas, tão comuns nos últimos 50 anos. Já as crises do capital, seriam aquelas que podem levar a revoluções como a Russa ou a Chinesa.

Aceita essa premissa, poderíamos pensar na seguinte hipótese: se o capitalismo precisa de crises para funcionar, quando elas se tornam agudas demais, o mais adequado para lidar com elas não seria apelar a governos que piorem suas consequências ao invés de enfraquecê-las?

Hitler e Mussolini desempenharam esse papel durante a enorme crise social e econômica dos anos 1930. Ambos se credenciaram junto aos setores dominantes, como os únicos capazes de apresentar uma alternativa à crescente revolta popular contra o capitalismo. Esta alternativa consistia em levar as massas a se rebelar em defesa do sistema e não contra ele.

Nada disso quer dizer que todos os governos teriam que assumir esse papel tresloucado. Basta que esse fenômeno ocorra em alguns lugares-chave da economia global. No caso do nazifascismo, eram duas economias secundárias da Europa. Ainda assim, capazes de causar os desequilíbrios necessários para que o sistema acionasse seu dispositivo de segurança. Uma mecanismo que permite ao capitalismo em crise aguda livrar-se de recursos humanos e materiais descartáveis.

Desdobramento dessa hipótese para o século 21: será que lunáticos, como Trump e Bolsonaro, à frente de duas das maiores economias no mundo, não estariam desempenhando papel semelhante?

Leia também: Sobre artrópodes, gado e nazismo

Exemplos de crises capitalistas seriam as sucessivas crises econômicas, tão comuns nos últimos 50 anos. Já as crises do capital, seriam aquelas que podem levar a revoluções como a Russa ou a Chinesa.

Aceita essa premissa, poderíamos pensar na seguinte hipótese: se o capitalismo precisa de crises para funcionar, quando elas se tornam agudas demais, o mais adequado para lidar com elas não seria apelar a governos que piorem suas consequências ao invés de enfraquecê-las?

Hitler e Mussolini desempenharam esse papel durante a enorme crise social e econômica dos anos 1930. Ambos se credenciaram junto aos setores dominantes, como os únicos capazes de apresentar uma alternativa à crescente revolta popular contra o capitalismo. Esta alternativa consistia em levar as massas a se rebelar em defesa do sistema e não contra ele.

Nada disso quer dizer que todos os governos teriam que assumir esse papel tresloucado. Basta que esse fenômeno ocorra em alguns lugares-chave da economia global. No caso do nazifascismo, eram duas economias secundárias da Europa. Ainda assim, capazes de causar os desequilíbrios necessários para que o sistema acionasse seu dispositivo de segurança. Uma mecanismo que permite ao capitalismo em crise aguda livrar-se de recursos humanos e materiais descartáveis.

Desdobramento dessa hipótese para o século 21: será que lunáticos, como Trump e Bolsonaro, à frente de duas das maiores economias no mundo, não estariam desempenhando papel semelhante?

Leia também: Sobre artrópodes, gado e nazismo

16 de julho de 2020

Felipe Neto revela Bolsonaro. Bolsonaro revela o Brasil

Um vídeo de Felipe Neto para o “The New York Times” está bombando na internete. Surpresa nenhuma. Afinal, trata-se do maior “youtuber” brasileiro falando para um dos principais jornais do mundo.

Mas o tema também ajudou muito: Felipe explicou por que Jair Bolsonaro é o pior presidente durante a pandemia. Pior que Trump, para espanto de muitos estadunidenses.

Para a maioria de nós, novamente, surpresa alguma. Mas para muitos dos que viram o vídeo no exterior deve ter sido uma surpresa. Onde está o país que sempre foi visto como o paraíso da harmonia social, da democracia racial, da alegria contagiante, do Zé Carioca?

Claro que o Brasil varonil passou por uma ditadura de vinte anos. Mas, provavelmente, a opinião pública mundial sempre viu isso como um período lamentável de um povo que teve temporariamente sequestrada sua liberdade por um golpe militar.

Virada essa página infeliz de nossa história, teríamos reencontrado nossa verdadeira vocação cordial. Um povo que teria até uma queda por um socialismo mestiço, suave, inofensivo.

Nunca, jamais, se esperaria que um gorila ainda pior que os generais ditadores chegasse ao poder pelo voto, sucedendo um sociólogo renomado, um ex-metalúrgico e uma ex-guerrilheira.

Felipe Neto pode ser o grande mensageiro dessa triste novidade para grande parte do mundo. Mas ela apenas confirma para nós mesmos que somos uma sociedade cujo sistema de dominação sempre esteve pronto para Bolsonaro.

Leia também: Bolsonaro em crise nunca foi motivo para otimismos fáceis

Mas o tema também ajudou muito: Felipe explicou por que Jair Bolsonaro é o pior presidente durante a pandemia. Pior que Trump, para espanto de muitos estadunidenses.

Para a maioria de nós, novamente, surpresa alguma. Mas para muitos dos que viram o vídeo no exterior deve ter sido uma surpresa. Onde está o país que sempre foi visto como o paraíso da harmonia social, da democracia racial, da alegria contagiante, do Zé Carioca?

Claro que o Brasil varonil passou por uma ditadura de vinte anos. Mas, provavelmente, a opinião pública mundial sempre viu isso como um período lamentável de um povo que teve temporariamente sequestrada sua liberdade por um golpe militar.

Virada essa página infeliz de nossa história, teríamos reencontrado nossa verdadeira vocação cordial. Um povo que teria até uma queda por um socialismo mestiço, suave, inofensivo.

Nunca, jamais, se esperaria que um gorila ainda pior que os generais ditadores chegasse ao poder pelo voto, sucedendo um sociólogo renomado, um ex-metalúrgico e uma ex-guerrilheira.

E eis que chegamos ao ponto de ver um garotão liberal ser a voz que pode

desmantelar essa visão simpática, mas totalmente falsa, como provam

séculos de escravidão e massacre de pobres, pretos e indígenas.

Leia também: Bolsonaro em crise nunca foi motivo para otimismos fáceis

15 de julho de 2020

A pandemia do vírus e o pandemônio das informações

Dizem que a Gripe Espanhola surgiu nos Estados Unidos, em 1918. Mas como o país encontrava-se envolvido na Primeira Guerra, a divulgação de sua existência foi proibida.

Quando a doença chegou à Europa, provavelmente junto com as tropas estadunidenses, a censura continuava. Somente na Espanha, que não estava em guerra, os casos começaram a ser relatados e a gripe ganhou uma pretensa nacionalidade.

Esta situação mostra como a mais mortal pandemia que já existiu teve problemas com a circulação de informações. Mesmo que não houvesse censura, os meios de comunicação tinham um alcance muito menor e eram muito menos onipresentes.

Mas se há alguma coisa que não se pode dizer sobre a atual pandemia, é que faltam informações sobre ela. As revistas cientificas especializadas, por exemplo, sempre cobraram pelo acesso a seus artigos. Mas diante da gravidade da situação, a grande maioria delas abriu seus arquivos eletrônicos.

Essa medida, por um lado, facilita e acelera a realização de novos experimentos. Por outro, amplia o risco de conclusões precipitadas e a adoção de tratamentos duvidosos e temerários. Mas aqui ainda estamos em um nível mínimo de racionalidade.

A circulação de informações assume um caráter patológico mesmo é nas redes virtuais. Os mais variados e disparatados rumores, boatos, falsidades, circulam pelos meios digitais. Fortemente potencializados, claro, por poderosas forças políticas e econômicas cujos interesses se contrapõem à saúde pública e ao bem coletivo.

O coronavírus surgiu quando a chamada “esfera pública” já se encontrava tomada pela praga das mentiras, falsidades, fanatismos e discursos de ódio. O pandemônio das informações colabora para tornar a pandemia ainda mais grave.

Leia também: Infeccionistas, contagionistas e a doença do livre mercado

Quando a doença chegou à Europa, provavelmente junto com as tropas estadunidenses, a censura continuava. Somente na Espanha, que não estava em guerra, os casos começaram a ser relatados e a gripe ganhou uma pretensa nacionalidade.

Esta situação mostra como a mais mortal pandemia que já existiu teve problemas com a circulação de informações. Mesmo que não houvesse censura, os meios de comunicação tinham um alcance muito menor e eram muito menos onipresentes.

Mas se há alguma coisa que não se pode dizer sobre a atual pandemia, é que faltam informações sobre ela. As revistas cientificas especializadas, por exemplo, sempre cobraram pelo acesso a seus artigos. Mas diante da gravidade da situação, a grande maioria delas abriu seus arquivos eletrônicos.

Essa medida, por um lado, facilita e acelera a realização de novos experimentos. Por outro, amplia o risco de conclusões precipitadas e a adoção de tratamentos duvidosos e temerários. Mas aqui ainda estamos em um nível mínimo de racionalidade.

A circulação de informações assume um caráter patológico mesmo é nas redes virtuais. Os mais variados e disparatados rumores, boatos, falsidades, circulam pelos meios digitais. Fortemente potencializados, claro, por poderosas forças políticas e econômicas cujos interesses se contrapõem à saúde pública e ao bem coletivo.

O coronavírus surgiu quando a chamada “esfera pública” já se encontrava tomada pela praga das mentiras, falsidades, fanatismos e discursos de ódio. O pandemônio das informações colabora para tornar a pandemia ainda mais grave.

Leia também: Infeccionistas, contagionistas e a doença do livre mercado

13 de julho de 2020

No capitalismo, a ingratidão fez-se regra e mandamento

“Por que os ricos podem ser indiferentes ao crescimento da renda em seus próprios países?” é o título de um artigo de Branko Milanovic que andou circulando em algumas bolhas virtuais da esquerda esta semana.

Milanovic foi economista-chefe do Banco Mundial e é conhecido por seus estudos sobre distribuição de renda e desigualdade. O pequeno texto é de 2016 e está em inglês. Mas um parágrafo dá uma ideia sobre suas conclusões:

Milanovic foi economista-chefe do Banco Mundial e é conhecido por seus estudos sobre distribuição de renda e desigualdade. O pequeno texto é de 2016 e está em inglês. Mas um parágrafo dá uma ideia sobre suas conclusões:

O que pretendo é observar os ganhos de renda que os ricos podem obter em um aumento geral da renda nacional (mantendo a distribuição inalterada) versus os ganhos que eles podem obter de um aumento ainda maior da distribuição de renda (mantendo a renda média igual). Mostrarei que esse “trade-off” específico varia em função da classe de renda e que, especialmente para as classes de renda mais altas, os ganhos de maior desigualdade tendem a ser desproporcionalmente altos em comparação aos ganhos de um aumento da renda geral sem uma alteração na distribuição.

Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, os muito ricos não se beneficiam de uma maior distribuição geral de renda. Portanto, a enorme concentração de riqueza vigente não é produto de sua cegueira egoísta. É o próprio modo normal de funcionamento do sistema.

Lembra uma famosa passagem dos Evangelhos, em Mateus 13:12: “Porque àquele que tem, se dará, e terá em abundância; mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado”.

A diferença é que a passagem bíblica refere-se à gratidão. Já em nosso caso, trata-se da ingrata e infernal máquina capitalista de desigualdade e injustiça.

Leia também: Qualityland: uma distopia com cara de realidade

12 de julho de 2020

Os entregadores e a política das ruas

Os entregadores de aplicativos farão nova greve em 25/07/2020. Exigem, basicamente, pagamento de taxas maiores, assistência durante a pandemia, fim dos bloqueios injustos e do sistema de pontuação.

Paulo Roberto da Silva Lima é uma das lideranças do movimento. Antifascista e conhecido como "Galo", ele também quer CLT para a categoria. Mas sua posição é minoritária. O discurso do “empreendedorismo” ainda é forte entre seus companheiros.

Além disso, a Uber foi criada para operar com carros autônomos. Para iFood e cia. o ideal seria drones no lugar de motoboys e ciclistas. Manter a intermediação humana, mesmo mal remunerada, não está nos planos deles. Menos ainda, relações trabalhistas.

Na verdade, desde que surgiu, o Capital procura esmagar o elemento humano até que ele desapareça como força produtiva e milagrosamente permaneça como consumidor.

O problema é que não há como obter lucro nem produzir consumidores sem explorar trabalho humano. Drones e carros robotizados não reclamam nem fazem greve, mas aquilo que faturam é corroído pela manutenção cara e uma obsolescência cada vez mais rápida.

Por isso, a luta principal dos entregadores só pode ser a exigência de seu reconhecimento como trabalhadores formais. É preciso travar essas máquinas virtuais de fazer escravos em pleno século 21.

Galo disse em uma entrevista que é um “político de rua”. E citou como exemplo de políticos de rua “Jesus Cristo, Gandhi, Luther King, Malcolm X, Tupac Amaru, Emiliano Zapata, Zumbi dos Palmares, Joana D’Arc, Rosa Luxemburgo”.

Mas um grande desafio de todo esse pessoal aí e de muitos outros lutadores era levar a política para as ruas. Os entregadores já estão nelas.

Leia também: Passado, presente e futuro na luta dos entregadores

Paulo Roberto da Silva Lima é uma das lideranças do movimento. Antifascista e conhecido como "Galo", ele também quer CLT para a categoria. Mas sua posição é minoritária. O discurso do “empreendedorismo” ainda é forte entre seus companheiros.

Além disso, a Uber foi criada para operar com carros autônomos. Para iFood e cia. o ideal seria drones no lugar de motoboys e ciclistas. Manter a intermediação humana, mesmo mal remunerada, não está nos planos deles. Menos ainda, relações trabalhistas.

Na verdade, desde que surgiu, o Capital procura esmagar o elemento humano até que ele desapareça como força produtiva e milagrosamente permaneça como consumidor.

O problema é que não há como obter lucro nem produzir consumidores sem explorar trabalho humano. Drones e carros robotizados não reclamam nem fazem greve, mas aquilo que faturam é corroído pela manutenção cara e uma obsolescência cada vez mais rápida.

Por isso, a luta principal dos entregadores só pode ser a exigência de seu reconhecimento como trabalhadores formais. É preciso travar essas máquinas virtuais de fazer escravos em pleno século 21.

Galo disse em uma entrevista que é um “político de rua”. E citou como exemplo de políticos de rua “Jesus Cristo, Gandhi, Luther King, Malcolm X, Tupac Amaru, Emiliano Zapata, Zumbi dos Palmares, Joana D’Arc, Rosa Luxemburgo”.

Mas um grande desafio de todo esse pessoal aí e de muitos outros lutadores era levar a política para as ruas. Os entregadores já estão nelas.

Leia também: Passado, presente e futuro na luta dos entregadores

10 de julho de 2020

O Facebook é um Leviatã que lucra com a guerra dos lobos

Coca-Cola, Levis, Unilever, Pepsi e Ford são algumas das empresas que deixaram de anunciar seus produtos no Facebook. A iniciativa faz parte da campanha “Stop Hate for Profit” (“Pare de lucrar com o ódio”).

Sua motivação principal é a ampla e livre circulação de conteúdo de ódio e racismo no Facebook sem que seu controlador, Mark Zuckerberg, faça nada para impedir. Desde seu lançamento, em meados de junho, mais de 240 marcas se uniram à iniciativa.

Apesar disso, Zuckerberg não parece abalado. E com razão. O fato é que o faturamento de seu negócio está pulverizado por milhões de pequenos anunciantes. O boicote dos grandes representaria algo como 5% ou 6% de perdas.

Até houve alguma desvalorização das ações da empresa, mas confiar na ética das bolsas para castigar corporações inescrupulosas é ingenuidade demais. Não à toa, o valor de mercado da empresa está próximo do US$ 1 trilhão, mesmo após as denúncias de envolvimento em resultados eleitorais em várias partes do mundo.

O fato é que o Facebook sequestrou grande parte da esfera pública mundial. Cerca de 30% da população global são seus usuários. São uns 2,6 bilhões de pessoas. Poucos Estados têm tanta influência ou contam com tamanha liberdade para agir sem ter que prestar contas a ninguém.

Thomas Hobbes defendia a necessidade de um estado forte e absoluto para impedir que o “homem se tornasse o lobo do homem”. Era o “Leviatã”. Os estados nunca conseguiram cumprir essa função. Ao contrário, sempre defenderam os lobos.

O Leviatã de Zuckerberg também atiça a alcateia e destrói a democracia. Mas lucra diretamente com isso.

Leia também: Privacidade hackeada, democracia comprada

9 de julho de 2020

Uma das primeiras medidas de Hitler foi uma lei de proteção aos animais

Que Hitler era vegetariano é relativamente conhecido. Menos notório é o fato de que uma das primeiras leis que fez aprovar ao chegar ao poder tinha por objetivo proteger os animais de maus tratos. Uma legislação considerada tão boa que permaneceu em vigor até 1972 na Alemanha Ocidental.

Mas os nazistas tinham uma hierarquia dos seres vivos muito particular. No alto, estavam os arianos e os animais predadores. Depois, vinham as populações mestiças, os eslavos, os negros e os asiáticos. Os judeus não aparecem nessa escala. Nem totalmente humanos nem verdadeiramente animais, pertenceriam mais à ordem das bactérias do que aos ramos biológicos “superiores”.

Hitler costumava dizer que os judeus deviam ser combatidos como bacilos tuberculosos, que podem infectar um corpo saudável. Segundo ele, não há nada de cruel nisso. Afinal, muitas vezes, “mesmo animais inocentes precisam ser dizimados para evitar danos maiores. Então, por que deveríamos poupar essas bestas horríveis que querem nos contaminar com o bolchevismo?”

Mas não há na doutrina nazista uma valorização absoluta e generalizada de todos os animais. Afinal, 80% dos veículos militares alemães eram puxados a cavalo, muitos deles cruelmente mortos nos conflitos bélicos em que foram utilizados. Experimentos com animais também eram muito comuns em projetos de pesquisa de interesse estratégico, como os que envolviam testes sobre resistência a gases, armas biológicas, etc.

Todas essas informações são de um livro do historiador Johann Chapoutot, cujo título original, em francês, seria “A lei do sangue. Pensando e agindo como um nazista”. Mostram que não há nada que não possa ser tornado doentio e desumano pela mentalidade e a prática nazistas.

Leia também: Os “coaches” nazistas e seus herdeiros neoliberais

Mas os nazistas tinham uma hierarquia dos seres vivos muito particular. No alto, estavam os arianos e os animais predadores. Depois, vinham as populações mestiças, os eslavos, os negros e os asiáticos. Os judeus não aparecem nessa escala. Nem totalmente humanos nem verdadeiramente animais, pertenceriam mais à ordem das bactérias do que aos ramos biológicos “superiores”.

Hitler costumava dizer que os judeus deviam ser combatidos como bacilos tuberculosos, que podem infectar um corpo saudável. Segundo ele, não há nada de cruel nisso. Afinal, muitas vezes, “mesmo animais inocentes precisam ser dizimados para evitar danos maiores. Então, por que deveríamos poupar essas bestas horríveis que querem nos contaminar com o bolchevismo?”

Mas não há na doutrina nazista uma valorização absoluta e generalizada de todos os animais. Afinal, 80% dos veículos militares alemães eram puxados a cavalo, muitos deles cruelmente mortos nos conflitos bélicos em que foram utilizados. Experimentos com animais também eram muito comuns em projetos de pesquisa de interesse estratégico, como os que envolviam testes sobre resistência a gases, armas biológicas, etc.

Todas essas informações são de um livro do historiador Johann Chapoutot, cujo título original, em francês, seria “A lei do sangue. Pensando e agindo como um nazista”. Mostram que não há nada que não possa ser tornado doentio e desumano pela mentalidade e a prática nazistas.

Leia também: Os “coaches” nazistas e seus herdeiros neoliberais

7 de julho de 2020

Infeccionistas, contagionistas e a doença do livre mercado

Publicado em 2017, o livro “Cidade Febril: Cortiços e epidemias na Corte imperial”, de Sidney Chalhoub, descreve a cidade do Rio de Janeiro às voltas com o combate à febre amarela, no começo do século passado.

A obra relata situações que se mostram tristemente atuais. Uma delas, por exemplo, opõe “contagionistas” a “infeccionistas”. Basicamente, os primeiros “recomendavam medidas como quarentenas para navios que chegavam ao porto e isolamento rigoroso do doente em hospitais estabelecidos em locais distantes do centro da cidade”.

Já os segundos, “consideravam tais providência ineficazes e advogavam medidas mais abrangentes”. Entre elas, as reforma urbanas realizadas em várias “cidades ocidentais na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX”.

Prevaleceram as posições dos “infeccionistas”, que levaram à derrubada violenta das habitações pobres da cidade e à consequente reação popular com a famosa Revolta da Vacina.

Mas no centro da polêmica estava um elemento fundamental: as quarentenas. “A classe ascendente de comerciantes e industriais” viam nelas “uma fonte de prejuízo econômico e uma arma intolerável do controle burocrático”. Esta classe, continua ele:

Ou seja, antes como agora, danem-se as vidas. O importante é a economia. Mas se já não se trata de combater vacinas, não faltam motivos para uma nova revolta.

Leia também: “Bacurau”: porque é preciso tirar nossas armas do museu

A obra relata situações que se mostram tristemente atuais. Uma delas, por exemplo, opõe “contagionistas” a “infeccionistas”. Basicamente, os primeiros “recomendavam medidas como quarentenas para navios que chegavam ao porto e isolamento rigoroso do doente em hospitais estabelecidos em locais distantes do centro da cidade”.

Já os segundos, “consideravam tais providência ineficazes e advogavam medidas mais abrangentes”. Entre elas, as reforma urbanas realizadas em várias “cidades ocidentais na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX”.

Prevaleceram as posições dos “infeccionistas”, que levaram à derrubada violenta das habitações pobres da cidade e à consequente reação popular com a famosa Revolta da Vacina.

Mas no centro da polêmica estava um elemento fundamental: as quarentenas. “A classe ascendente de comerciantes e industriais” viam nelas “uma fonte de prejuízo econômico e uma arma intolerável do controle burocrático”. Esta classe, continua ele:

...com seus políticos e representantes na imprensa, estaria naturalmente por trás daqueles que argumentavam que não havia fundamento científico para as quarentenas. Em suma, o contagionismo, estando associado à ampliação do poderes das burocracias governamentais, tornara-se suspeito aos apologistas da ideologia liberal - interessados estes na superação de entraves ao livre desenvolvimento das relações de mercado.

Ou seja, antes como agora, danem-se as vidas. O importante é a economia. Mas se já não se trata de combater vacinas, não faltam motivos para uma nova revolta.

Leia também: “Bacurau”: porque é preciso tirar nossas armas do museu

6 de julho de 2020

Soldados nazistas chocados com o racismo nos Estados Unidos

O relato foi recentemente publicado no portal Medium. Como está em inglês, segue abaixo uma transcrição resumida.

Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, na cidade de Huntsville, Texas, havia um campo de prisioneiros de guerra alemães. O lugar contava com instalações novas e confortáveis e isso causou enorme revolta entre os habitantes locais, que enfrentavam todas as dificuldades de uma economia de guerra.

Para acalmar a população, o governo resolveu colocar os prisioneiros para trabalhar nas plantações de algodão da região, onde a quase totalidade da mão de obra era formada por negros. Divididos apenas por uma cerca de arame farpado, germânicos e afro-americanos faziam a colheita, lado a lado, sob o sol forte do Texas. Mas havia uma diferença que surpreendeu os alemães.

Os soldados do exército nazista ficaram espantados ao testemunhar como os negros eram superexplorados. Um deles era agricultor em seu país de origem e chegou a ficar com pena dos trabalhadores americanos, que eram obrigados a colher duas ou três vezes mais algodão que ele e seus companheiros.

No campo, havia um programa de reeducação para os prisioneiros. O objetivo era esclarecer os alemães sobre os males do regime de Hitler e as vantagens da democracia. Mas, muito provavelmente, deve ter sido difícil defender a importância de valores como liberdade, igualdade e justiça em um país que tinha leis impedindo negros e brancos de compartilhar os mesmos espaços públicos.

Não à toa, as comunidades e bairros negros eram os locais em que os alertas contra os perigos do nazifascismo encontravam mais dificuldades para ser compreendidos nos Estados Unidos.

Leia também: Racismo ianque: entre a suástica e a cruz inflamada

Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, na cidade de Huntsville, Texas, havia um campo de prisioneiros de guerra alemães. O lugar contava com instalações novas e confortáveis e isso causou enorme revolta entre os habitantes locais, que enfrentavam todas as dificuldades de uma economia de guerra.

Para acalmar a população, o governo resolveu colocar os prisioneiros para trabalhar nas plantações de algodão da região, onde a quase totalidade da mão de obra era formada por negros. Divididos apenas por uma cerca de arame farpado, germânicos e afro-americanos faziam a colheita, lado a lado, sob o sol forte do Texas. Mas havia uma diferença que surpreendeu os alemães.

Os soldados do exército nazista ficaram espantados ao testemunhar como os negros eram superexplorados. Um deles era agricultor em seu país de origem e chegou a ficar com pena dos trabalhadores americanos, que eram obrigados a colher duas ou três vezes mais algodão que ele e seus companheiros.

No campo, havia um programa de reeducação para os prisioneiros. O objetivo era esclarecer os alemães sobre os males do regime de Hitler e as vantagens da democracia. Mas, muito provavelmente, deve ter sido difícil defender a importância de valores como liberdade, igualdade e justiça em um país que tinha leis impedindo negros e brancos de compartilhar os mesmos espaços públicos.

Não à toa, as comunidades e bairros negros eram os locais em que os alertas contra os perigos do nazifascismo encontravam mais dificuldades para ser compreendidos nos Estados Unidos.

Leia também: Racismo ianque: entre a suástica e a cruz inflamada

4 de julho de 2020

Passado, presente e futuro na luta dos entregadores

A greve dos entregadores de aplicativos ocorrida em 01/07/2020 parece ter sido um sucesso. Mas a falta de transparência em relação às regras utilizadas pelos aplicativos para pagar os entregadores também não permite conhecer qual foi o impacto do “breque”.

Trata-se de um contingente de trabalhadores nada desprezível. Segundo números publicados na coluna de Flávia Oliveira, do Globo, o IBGE estima que já são mais de 917 mil entregadores no País, ainda que nem todos trabalhem para aplicativos.

Eles têm até sindicatos, que costumam reunir mensageiros motociclistas, ciclistas e mototaxistas. Mas a grande maioria também precisa provar que tem patrões.

Os serviços de entregas por aplicativos alegam que apenas facilitam a intermediação entre fornecedores e consumidores. Não empregam, não determinam jornadas ou remunerações.

Tudo mentira. Há sistemas de pontuação, há punições disfarçadas de ajustes de demanda, os entregadores ficam em disponibilidade integral e a remuneração baixa os torna totalmente dependentes do serviço. Eles desaparecem na tal “intermediação” do mesmo jeito que seus patrões se escondem por trás dos algoritmos.

Os acidentes são muito frequentes e graves, mas não há qualquer assistência, seguro ou indenizações. Greves como a da semana passada resultam em imediato prejuízo. Enquanto isso, os “fura-greves” se beneficiam pela diminuição de oferta de entregadores.

Para aliviar essa situação seria preciso reconhecer a existência de relações trabalhistas entre entregadores e aplicativos, maior reivindicação da categoria.

Tal como os entregadores, muitos outros trabalhadores permanecem presos ao passado escravocrata do século 19. E se não os apoiarmos e imitarmos em sua capacidade de luta, o presente deles, será, em breve, o futuro da grande maioria de nós.

Leia também: O antifascismo liderado por trabalhadoras jovens, negras e gays

Trata-se de um contingente de trabalhadores nada desprezível. Segundo números publicados na coluna de Flávia Oliveira, do Globo, o IBGE estima que já são mais de 917 mil entregadores no País, ainda que nem todos trabalhem para aplicativos.

Eles têm até sindicatos, que costumam reunir mensageiros motociclistas, ciclistas e mototaxistas. Mas a grande maioria também precisa provar que tem patrões.

Os serviços de entregas por aplicativos alegam que apenas facilitam a intermediação entre fornecedores e consumidores. Não empregam, não determinam jornadas ou remunerações.

Tudo mentira. Há sistemas de pontuação, há punições disfarçadas de ajustes de demanda, os entregadores ficam em disponibilidade integral e a remuneração baixa os torna totalmente dependentes do serviço. Eles desaparecem na tal “intermediação” do mesmo jeito que seus patrões se escondem por trás dos algoritmos.

Os acidentes são muito frequentes e graves, mas não há qualquer assistência, seguro ou indenizações. Greves como a da semana passada resultam em imediato prejuízo. Enquanto isso, os “fura-greves” se beneficiam pela diminuição de oferta de entregadores.

Para aliviar essa situação seria preciso reconhecer a existência de relações trabalhistas entre entregadores e aplicativos, maior reivindicação da categoria.

Tal como os entregadores, muitos outros trabalhadores permanecem presos ao passado escravocrata do século 19. E se não os apoiarmos e imitarmos em sua capacidade de luta, o presente deles, será, em breve, o futuro da grande maioria de nós.

Leia também: O antifascismo liderado por trabalhadoras jovens, negras e gays

2 de julho de 2020

O antifascismo liderado por trabalhadoras jovens, negras e gays

A opressão que muitos de nós sofrem costuma ser redirecionada a outros. É por isso que gays podem ser racistas, muitos negros são machistas e há mulheres homofóbicas. É por isso que também há negros racistas, mulheres machistas e gays homofóbicos. Cliff cita ainda os preconceitos contra os mais jovens. Quase sempre considerados esquerdistas ingênuos pela militância mais madura.

A classe dominante assiste feliz a tudo isso. Segue sustentando seu sistema de exploração.

O desafio do movimento socialista é oferecer uma alternativa de luta que supere todos esses obstáculos internos aos explorados. Se um dia conquistarmos essa vitória, nosso movimento será liderado por várias mulheres trabalhadoras, que sejam ao mesmo tempo negras, gays e jovens.

Os trechos acima são da pílula “A revolução liderada por operárias negras, jovens e gays”, publicada em 08/03/2012. O título inspirava-se em um artigo do revolucionário inglês Tony Cliff.

Oito anos depois, uma entrevista publicada no portal “Marco Zero Conteúdo” recebeu o seguinte título: “Liderança dos entregadores antifascistas em Pernambuco é jovem, negra, lésbica e da periferia”.

O depoimento aconteceu no contexto da primeira greve nacional dos trabalhadores de aplicativos de entrega, realizada no dia 01/07.

O momento não é revolucionário e o socialismo está longe de nosso horizonte. Mas cada vez mais ser mulher, explorada, negra e gay, sob um sistema que esmaga liberdades, empurra milhões para as fileiras antifascistas. E integrar essas fileiras já é meio caminho para assumir a vanguarda de lutas revolucionárias.

Ela se chama Pammella Silva e tem 21 anos. É uma das centenas de milhares de vítimas do sistema que podem se tornar seus carrascos.

1 de julho de 2020

Os “coaches” nazistas e seus herdeiros neoliberais

Concertos de música clássica nas fábricas. Departamentos responsáveis por elaborar técnicas sobre decoração, ergonomia, segurança e lazer no locais de trabalho. Cantinas, salas de reunião, bibliotecas, jogos e prática de esporte no espaço laboral.

Ainda não havia aulas de ioga ou “coaches” especializados em entregar felicidade, mas o princípio e o espírito são os mesmos.

Aquelas que aplicassem rigorosamente esse modelo eram consideradas "empresas modelo"

O cumprimento das metas de produção exigia trabalhadores convencidos da importância de suas tarefas e entusiasmados com seu trabalho.

Elementos como "força de trabalho", "capital" ou "material humano" só seriam plenamente eficazes e lucrativos se o trabalhador se sentisse livre e feliz, autônomo e capaz de tomar iniciativas.

Era preciso recuperar a capacidade produtiva de uma força de trabalho explorada até a exaustão. Fundamental tornar possível o retorno do trabalhador a um estágio de plena disponibilidade e desempenho.

Tudo o que está escrito acima diz respeito à Alemanha nazista. Por trás do arame farpado e das torres de vigia, havia uma organização complexa, na qual o poder procurava obter consentimento pela satisfação pessoal. Um sistema de dominação em constante negociação com seu povo. O “povo eleito”, claro.

Essas relações de poder, mais participativas do que repressivas, tinham um significado ideológico. Era necessário opor à sociedade da luta de classes a comunidade racial. Uma Alemanha unida em sua “luta pela vida”, livre das ideias envenenadas e falsas que vinham do marxismo.

Era essa a concepção gerencial nazista, segundo o livro “Livres para obedecer”, do historiador francês Johann Chapoutot. Qualquer semelhança com as receitas neoliberais para explorar a classe trabalhadora não é coincidência.

Leia também: Ideais nazistas continuam a prosperar nos locais de trabalho

Ainda não havia aulas de ioga ou “coaches” especializados em entregar felicidade, mas o princípio e o espírito são os mesmos.

Aquelas que aplicassem rigorosamente esse modelo eram consideradas "empresas modelo"

O cumprimento das metas de produção exigia trabalhadores convencidos da importância de suas tarefas e entusiasmados com seu trabalho.

Elementos como "força de trabalho", "capital" ou "material humano" só seriam plenamente eficazes e lucrativos se o trabalhador se sentisse livre e feliz, autônomo e capaz de tomar iniciativas.

Era preciso recuperar a capacidade produtiva de uma força de trabalho explorada até a exaustão. Fundamental tornar possível o retorno do trabalhador a um estágio de plena disponibilidade e desempenho.

Tudo o que está escrito acima diz respeito à Alemanha nazista. Por trás do arame farpado e das torres de vigia, havia uma organização complexa, na qual o poder procurava obter consentimento pela satisfação pessoal. Um sistema de dominação em constante negociação com seu povo. O “povo eleito”, claro.

Essas relações de poder, mais participativas do que repressivas, tinham um significado ideológico. Era necessário opor à sociedade da luta de classes a comunidade racial. Uma Alemanha unida em sua “luta pela vida”, livre das ideias envenenadas e falsas que vinham do marxismo.

Era essa a concepção gerencial nazista, segundo o livro “Livres para obedecer”, do historiador francês Johann Chapoutot. Qualquer semelhança com as receitas neoliberais para explorar a classe trabalhadora não é coincidência.

Leia também: Ideais nazistas continuam a prosperar nos locais de trabalho

Assinar:

Comentários (Atom)